3.二極化の加速で変わる大学入試地図

一般入試と推薦選抜の選択分岐点は偏差値55

大学入試は二極化が加速しています。一般入試を選択する人たちと推薦選抜で進学する人です。一般入試と推薦選抜の選択の分岐点も明確になってきました。現在の分岐点は偏差値55ぐらいですが、いずれは60ぐらいになり、さらに65ぐらいになると思います。MARCHクラス以下の大学を志願する人は、ほぼすべて推薦選抜にシフトしていくと思います。

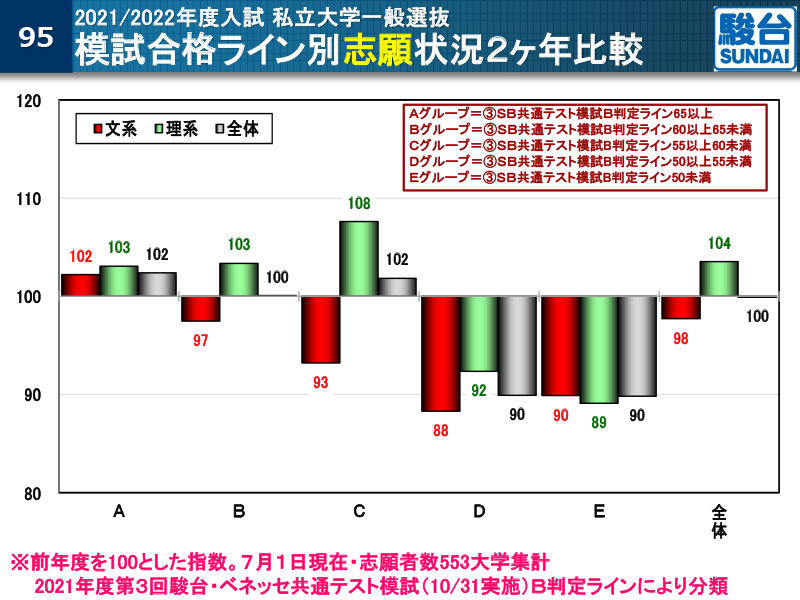

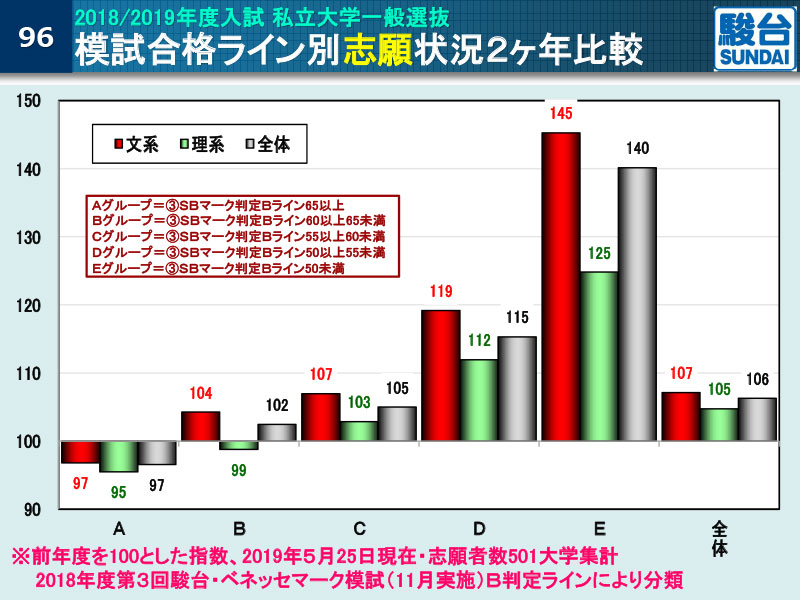

この傾向は、一般入試にも大きく影響します。私立大学の一般入試を検証してみましょう。次の2つのグラフを見てください。これは駿台模試の合格ライン別志願状況の2カ年比較です。グラフ1が2021年度と2022年度の比較、グラフ2が2018年度と2019年度の比較です。Aグループが65以上で早慶、上智、医科大学、MARCHの上位程度。BグループがMARCHと日東駒専の上位程度で、Cグループは日東駒専が中心で大東亜帝国の上位程度です。グラフ1では文科系が上位クラスほど増えていますが、C・Dグループは1割ほど減っています。これが3年前の2019年度入試のときには、安全志向で下位グループほど増えています(グラフ2)。

グラフ1

グラフ2

グラフ出典:駿台予備校「2022年度大学入試分析結果報告会」/2022年7月4日作成版」

多くの受験生は倍率が下がっても無理をしない

この変化を実質倍率で見ると、2019年度には4.4倍だった文科系全体が、2022年度は2.7倍に低下。理科系全体も3.6倍が2.8倍に下がっています。最難関のAグループでも文科系は5.2倍から3.4倍に、理科系は医学部を含んでいても5.0倍から3.9倍に低下しています。私立大学の一般入試は、3年前に比べるとこんなに様変わりしているわけです。

実質倍率で比較すれば、断然入りやすい状況であることは明白です。それでも今の受験生の多くは無理をしません。最難関大学を狙う受験生だけが果敢に一般入試に挑戦する。これが現在の大学入試なのです。

向上心を持たなくなったのは大人たちの責任

一般入試を敬遠する受験生が選ぶのは推薦選抜です。大学も推薦選抜に特化した戦略を打ち出しています。地方大学では地元の中学校の体育祭にキャンパスのグラウンドを提供するなど、小さい頃から慣れ親しんで大学のファンになってもらおうと取り組んでいます。推薦選抜を選択した高校生は、前年の夏には志望校を決めてしまいます。出願は高校3年生の11月からですが、推薦選抜は1校しか受けられませんし、その前の時期に内部選考があるからです。

一般入試から推薦選抜へという流れは、新型コロナウイルス感染症が終息しても変わらないでしょう。保護者も同じ考えを持っています。名前を知っている大学の中で偏差値が2〜3違う程度ならどこも大して変わらないと思っている。残念なことですが、今の高校生の多くがあまり向上心を持たなくなってしまったように思います。これは大人たちが子どもへ及ぼした影響が大きく、子どもたちの責任ではありません。

推薦選抜合格者は入学後に伸びる

しかしながら、推薦選抜を否定するつもりはありません。各大学の話を聞くと、総合型選抜や推薦選抜の入学者は、一般入試の入学者と比べて入学後に伸びていくと言います。総合型選抜や推薦選抜の人は第一志望ということになりますから。早慶など上位校もそうです。総合型選抜の入学者は一般入試組よりずっと伸びる。ある中堅大学の就職担当者は、「良い会社に入るのは、ほとんど総合型選抜で入学した学生です」と言い、ある公立大学の先生も「一番優秀だと思うのは推薦選抜で入学した学生です」と話しています。

だからでしょうか、上位校も総合型選抜や推薦選抜の入学者を増やそうとしています。入学後の伸び率が高く、面接試験をやるので本人の考え方をしっかりチェックできるメリットがあります。ただし、上位校では推薦要件や選考が厳しく、一般入試との両立が難しいことに注意が必要です。また、推薦選抜では早い時期に合格が出ますから、最上位校を除いた多くの大学で入学前教育(リメディアル教育)を実施し学力の補強を行っています。