2�D�͋[�����̈Ӌ`�Ɗ��p�̃|�C���g

�͋[�����͎����̉ۑ�ɋC�Â����Ă����M�d�ȋ@��

�F�����ʂɈ���J����͋[�����Ƃ͂ǂ�Ȃ��̂Ȃ̂ł��傤���B�͋[�����͖{�Ԃ̓��w������z�肵�čs���鎎���ł��B�u�]��w���肾�����͋[�����̖ړI�ł͂���܂���B�ނ����͋[�����́A���̎��_�ł̎����̊w�͂��q�ϓI�ɒm��A���̌�̎�𗧂Ă邤���ł̎w�j�������Ă�������ɋM�d���d�v�Ȏ������ƍl���Ă��������B���ѕ\�͎����̓��ӕ���E�s���ӕ�����ו��ɂ킽���ċq�ϓI�Ɏ����Ă���܂��B�͋[�����͎����̉ۑ�ɋC�Â���傫�ȃ`�����X�B�������w��ł�����ł̃q���g��^���Ă���܂��B��̓I�ɂǂ�Ȃ��Ƃ��킩��̂��A�u�x��atama�{���ʃe�X�g�͎��v�̐��ѕ\���ɐ������܂��傤�B

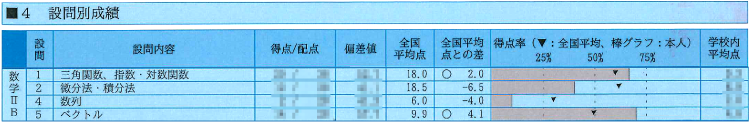

�u�ݖ�ʐ��сv�ł킩��A�s���ӉȖڂɐ��ދ�蕪��

�͋[�����̐��ѕ\�ɂ́A���낢��ȏ�ڂ��Ă��܂��B�u���ȁE�Ȗڕʐ��сv�ł͐��т̗ǂ������ȖځA���������Ȗڂ��킩��܂��B

�F����̒��ɂ́A���ӉȖڂȂ̂ɈӊO�Ɠ_�����Ă��Ȃ��Ă��u����̓P�A���X�~�X���v�Ƃ��u���܂��܋��ȂƂ��낪�o������v�ȂǂƁA���ʂ����Č��ʐU�������l�����܂����A�����Ɏ~�߂邱�Ƃ���ł��B���������ɏڂ������͂����f�[�^���u�ݖ�ʐ��сv�i�}�R�j�ł��B���̎��̐��w�UB�́A�ݖ�1�́u�O�p���A�w���E�ΐ����v�Ɛݖ�5�́u�x�N�g���v�͕��ρi���}�[�N�j���Ă��܂��B�������ݖ�2�́u�����@�E�ϕ��@�v�Ɛݖ�4�́u����v�͑S�����ς�傫��������Ă��܂��B�������猩�o�����́A���w�UB�ł́u�����@�E�ϕ��@�v�Ɓu����v���d�_�I�ɋ������邱�Ƃł��B�x��ł������̎w���ł͐ݖ�ʐ��т�傢�Ɋ��p���Ă��܂��B�͋[�����̔��肪�����Ă��҉č��i�����l�́A�^���ǂ���������ł͂���܂���B�͋[�����̌��ʂ������Ɏ~�߁A������Ƒ�𗧂Ăĕ��������炾�Ǝv���܂��B

�i�}3�j

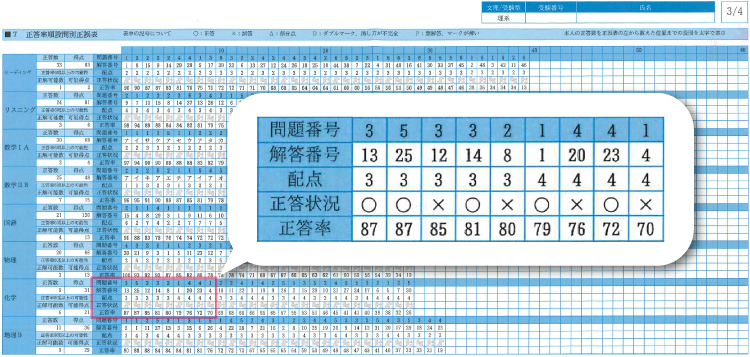

�ԈႦ�����̌����������Ă����u���������ݖ�ʐ���\�v

�u���������ݖ�ʐ���\�v�����Ќ��Ăق����f�[�^�ł��B�i�}4�j

�����ł�1�₸�̐��������킩��܂��B�������̍���������肩�珇�ɕ��ׂ����Ă���܂��̂ŁA�����قLjՂ������Ƃ�����ł��傤�B���̗�ł�80���̐�������70���̐������̖��Ŏ��_���Ă��܂��B���ɂ̓P�A���X�~�X�����邩������܂��A2��3�Ƒ����P�A���X�~�X�Ƃ͌�����܂���B�P�Ɂu�����͈Ղ������ŊԈႦ��ȁv�ŏI��点���A�Y����肪�ǂ�Ȗ�肾�����̂���U��Ԃ�A�ޑ�������Ă݂܂��傤�B�܂��͔����ȏ�̐l���ł��Ă�����͂�����Ɛ����ł���悤�ɑ�����Ă��������B

�i�}4�j

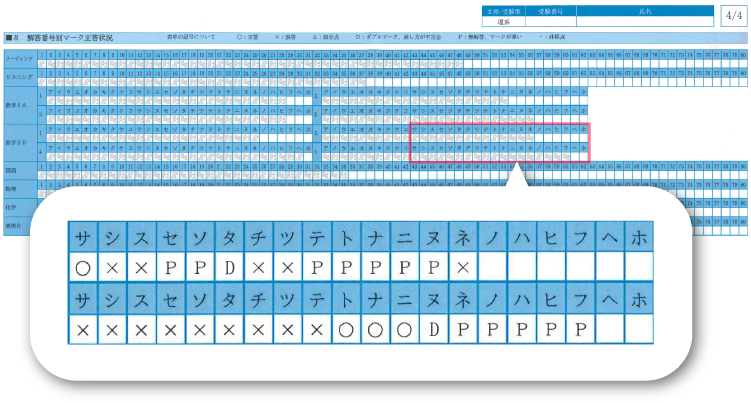

�w�͈ȑO�̉ۑ�������Ă����u�ԍ��ʃ}�[�N�����v

�����āA�u�ԍ��ʃ}�[�N�����v���Љ�܂��B�i�}�T�j

����́A�}�[�N�̐���Ɠǂݎ���\���������̂ł��B�c�Ƃ̓_�u���}�[�N�̂��ƂŁA2�J���Ƀ}�[�N����Ă������̂ł��B�����Ƃ��ẮA�P���Ƀ}�[�N����ӏ�������A1��O���ɂȂ��ē����Ƃ����2�J���h���Ă���P�[�X�B���Ƃ͏������������Ƃ��Ă��Ȃ��l�����\���܂��B�}�[�N�V�[�g�͋@�B�œǂݎ��̂Ől�ԂƂ͊��o���Ⴂ�܂��B�_�u���}�[�N����������s���S�A����ɂ͎����œh�����͂��Ȃ̂ɖ��Ƃ��}�[�N�������Ƃ���P�A�������������̂������l�́A�w�͈ȑO�̉ۑ�Ƃ��č���̖͋[�����Œ��ӂ��K�v�ł��B�܂��A�E�ɍs���قǁ~�△������̂́A����Ăł��Ȃ������̂����Ԑ�ɂȂ��Ă��܂����̂��A�ǂ��炩���ƍl�����܂��B���ʃe�X�g�͏o��`�������܂��Ă��Ă���̂ŁA���Ԕz���̗��K�����ɂ͕K�v�ł��B���Ԕz���͖͋[������\�z���W�Ȃǂł�����Ǝ��Ԃ��v���đ܂��傤�B

�i�}5�j

�u�]�Z�L�����ɂ͑��u�]�Z��������

�Ō�ɁA�u�]�Z�̋L�����ɂ͏�ɑ��u�]�Z�������܂��傤�B���u�]�Z�͔��肪������������ƁA���S�Z���菑���Ă����������Ȃ��Ǝv���܂��B

�s��������w�����������邱�ƂŁA���u�]�Z���i�܂ł̂��ׂ����Ƃ������Ă��܂��B����荇�i�ւ̍����ӗ~���p�������邱�Ƃ��ł���ł��傤�B