模擬試験は、自分の苦手分野を客観的に指摘してくれる貴重な機会。現役生はたとえ秋の結果が思わしくなくても、勉強のやり方次第でまだまだ挽回も可能です。模擬試験でわかることや活用法について、駿台予備学校 入試情報室の城田高士部長にお話をうかがいました。

1.現役生に求められる「諦めない気持ち」

ミスマッチをなくすためにも、しっかりした準備が大切

大学受験者のピークは1992年で約121.5万人、大学入学者数は約79.6万人でした。だいたい3人に2人しか大学に入れず、当時の受験生は模擬試験の判定を見て自分が入れそうな大学を真剣になって探していました。皆さんの保護者は、この頃のイメージで大学受験を考えている方が多いかもしれません。今は少子化が進んで大学全入時代となり、選ばなければ全員が大学に入れてしまう時代になりました。ただ、入れる大学であればどこでもいいという考えで大学受験をすると、受験生にも保護者にとっても不幸な結果を招くこともあります。実際、大学に入ったはいいが、ミスマッチが原因で中途退学して、再受験の相談に来る人が増えています。ミスマッチを防ぐためにも、行きたい大学をじっくりと検討し、合格するためにしっかりと準備を進めていくことが大切だと思います。

志望大学判定がC判定、D判定でも合格できる!

行きたい大学に合格できるか。その判断基準として模擬試験の志望大学判定を重視している人は少なくないと思います。C判定やD判定が出た時点で第一志望の大学の受験を諦めてしまう人もいるでしょう。しかし模擬試験の判定は必ずしも実際の合格結果とは結びついていません。ここに紹介するのは、早稲田大学法学部の例で、過去の駿台模試の結果と入試の結果を集計したものです。(図1)

赤色の棒グラフが合格者です。これを見て、不思議に思う人もいるでしょう。多くの人がC判定以下ではほとんど合格できないと考えているからです。合格者の赤色のグラフは正規分布に近いのです。分布を合格者数ベースで見ると、最も合格者が出ているのはC判定あたりです。この事実を見ても、C判定やD判定で受験を諦めてしまうのは非常にもったいないということがわかってもらえると思います。今の学力を知るうえでは模擬試験の成績は役立ちますが、志望大学判定だけで自分の限界を決めてしまう必要はありません。

(図1)

現役生の学力は最後の最後でグンと伸びる

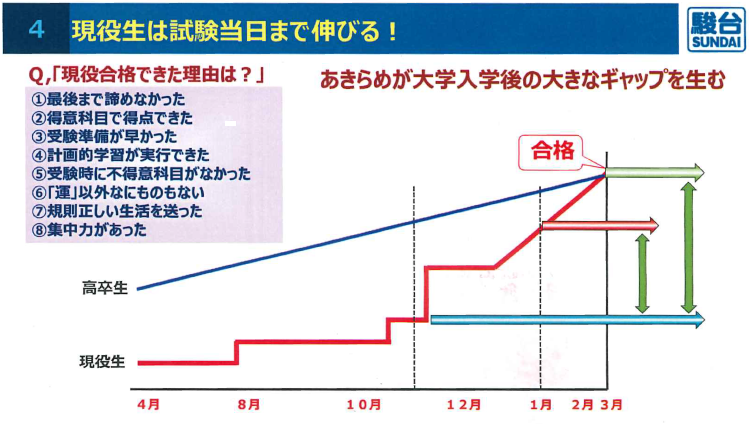

次に紹介するのは、現役生と高卒生の学力の伸びをイメージに表した図です。(図2)

模擬試験は現役生と高卒生が一緒に受験します。当然ながら、高卒生には全範囲を網羅して勉強してきたというアドバンテージがあります。対して現役生はどうでしょう。中央の点線あたりが今の時期ですが、現役生の中には理科や地歴の全範囲が終わってない人もいますし、英・数・国も受験対策はまだこれからという人もいるはずです。模擬試験で現役生に良い判定が出づらいのは当然のことだとも言えます。

現役生は秋以降、演習を積んで実戦力も上がっていきます。それでも1月の大学入学共通テスト後の自己採点集計では、思ったような志望大学判定が出ないことも多くあります(右の点線部分の時期です)。そのために、この時点で第一志望を諦めてしまう現役生も出てくるのです。しかし図のように、現役生の学力は共通テスト終了から本番の入試までに、さらに上がり続けるのです。

(図2)

秋の模擬試験結果を見て自分の限界を決めて志望校を下げる人、共通テストの段階で第一志望を諦める人、初志貫徹して最後まで頑張り学力を伸ばし続ける人。駿台ではいろいろな受験生を見てきました。この図からもわかるように、最後まで第一志望にチャレンジすることは、とても大事なことです。特に国立の難関大学には二次試験の配点が高いところも多いですから、共通テスト後の頑張り次第では、十分に挽回はできると思います。

2024年度入試は共通テスト試験日から国公立大学の二次試験や私立大学入試までの期間は例年よりも長くありますから、挽回の可能性も高くなると思います。