1.2024年度入試の志願者動向

大学入学共通テストの平均点は55〜60%

大学受験人口は1992年度の約121.5万人をピークに減少し続け、2025年度はピーク時の約54%にあたる約65.6万人程度です。全大学・全受験生の平均倍率も1倍を切り続けています。こうした状況を踏まえ、2024年度入試を大学入学共通テスト(以下、共通テスト)から振り返ってみます。

共通テストの志願者数は6年連続で減少が続いています。2024年度の科目ごとの平均点はおおむね55%から60%ぐらいで、2023年度に続いて若干アップしました。共通テスト以前のセンター試験に比べると難易度が上がり、思考力・判断力を問う高度な出題になってはいますが、長期的な視点に立てば、今後もこの程度の平均点が出るような出題になるのではないでしょうか。

共通テストの平均点アップで、国公立大学は強気の出願

次に国公立大学です。こちらも志願者数は減る傾向です。これは国公立離れというよりは少子化が影響しています。2000年代初め、平均志願倍率は5.5倍前後でしたが、2024年度は4.3倍まで低下し、以前よりはだいぶ入学しやすくなっています。

2024年度の場合、新課程導入の前年度のため浪人を避けたい受験生もいたと思いますが、国公立大学に関しては強気な出願が多かった。共通テストの平均点が上がったことで、2023年度に比べて強気な出願につながったと思います。

文系学部の人気が復活。医学科の志願倍率は4.5倍に

国公立大学の系統別志願状況の特徴としては、長らく不人気だった文系学部、特に外国語系と国際関係系の人気がだいぶ復活してきたことです。一方、コロナ禍で人気だった医療系のうち、保健衛生系や医学系などは、少し志願者が減りました。また薬学系の場合、国公立大学志願者には将来は製薬をやりたいという人が多いのですが、こちらもコロナがひと段落しきたこともあり、人気が落ち着いたと思います。

医学科についていえば、医師不足の時代を迎えて定員が増えており、しばらくこの状況が続くのではないかと思います。加えて2024年度前期日程の志願倍率は4.5倍で、2006年度の6.1倍と比べても下がりました。難関というイメージの強い医学科ですが、ハードルは以前よりも低くなっていますから、チャレンジする価値は十分あると思います。

私立大学は新課程入試を控え共通テスト利用方式が微増

私立大学の2024年度の一般選抜志願者数はおおむね2023年度並みでした。一般選抜の受験生が選んだ入試方式を分析すると、一般方式はやや減少し、共通テスト利用方式が少し増えています。これはおそらく、国公立大学志願者が新課程入試に対する不安もあって、併願する私立大学を増やしたのではないかと思います。少しでも滑り止め校を確保しておきたいという気持ちのあらわれでしょう。

外国語系、国際関係系の人気が戻り、理系シフトが解消

系統から見た2024年度私立大学の傾向ですが、文系全体、特に外国語系や国際関係系の人気が戻ってきていると思います。2023年度まではコロナ禍の中で就職のことなどを考えて理系シフトが進んでいました。しかし、ようやくコロナ禍から解放され、受験生も自分の進みたい方向を素直に考えられる時代になってきたのでしょう。

2.2025年度入試展望

課程変更の共通テストは易しくなる?

2025年度入試のポイントは、新課程による入試が実施されることです。共通テストでは「情報」が加わり、1000点満点になります。過去の課程変更にともなう入試では、平均点が上昇しました。2006年度は「ゆとり教育」による課程変更があり、センター試験の平均点は大きく上がりました。また2015年度は「脱ゆとり教育」の年で数学と理科が新課程になり、この時も平均点が上がっています。2021年度にセンター試験から共通テストに変わった時も、やはり平均点が上がっています。こうしたことから2025年度の共通テストも易しめの出題になる可能性があります。しかし、2023、2024年度と続けて平均点が上がったので、必ず易しくなるとは限りません。

国語に新傾向問題。連動型の複数選択問題も増える可能性

2025年度の共通テストでは「国語」が1題、新傾向の問題が増えます。大学入試センターが2022年11月に公表した試作問題のように、図やグラフ、複数の資料をしっかりと読み解きながら解答していく総合問題のような形式が想定され、すでに高校の先生方も研究されていると思います。

さらに、2024年度の「世界史B」でも出題されましたが、いわゆる「連動型」の問題も増える可能性があります。1つの問題に複数の正答があり、どの正答を選ぶかで次の問題の正答が変わります。つまり、正答の組み合わせが複数ある問題です。

文系人気は堅調。経済・経営・商学系も志望者増

駿台が2024年5月と6月に実施した模擬試験から類推すると、2025年度入試も文系人気は堅調かと思います。中でも外国語系や国際関係系は、ある程度の人気はありそうです。また、経済・経営・商学系も、志望者が増えています。金利上昇や円安などの話題も多く、受験生も経済の方に関心が向いてきているようです。

私立大学は新課程入試で二極化現象に拍車がかかる

私立大学では総合型選抜での入学者が年々増えています。文部科学省の発表によれば、2019年度から2023年度の5年間だけでも総合型選抜が増え(12%→18%)、一般選抜での入学者が減っています(46%→40%)。総合型選抜は基本的に学校長の推薦が必要なく、併願も可能という大学もあります。現在の受験生には一般選抜にチャレンジする層と学校推薦型選抜を含む「年内入試」を選ぶ層との二極化が進んでいますが、新課程入試の科目負担増加でその傾向はさらに強まるのではないでしょうか。

淘汰の時代に突入する中、特定大学に人気が集中

私立大学では定員割れをしている大学の割合が5割を超えています。少子化にともなう「大学全入時代」がそのまま私立大学を直撃している状況で、私立大学は淘汰の時代になるでしょう。

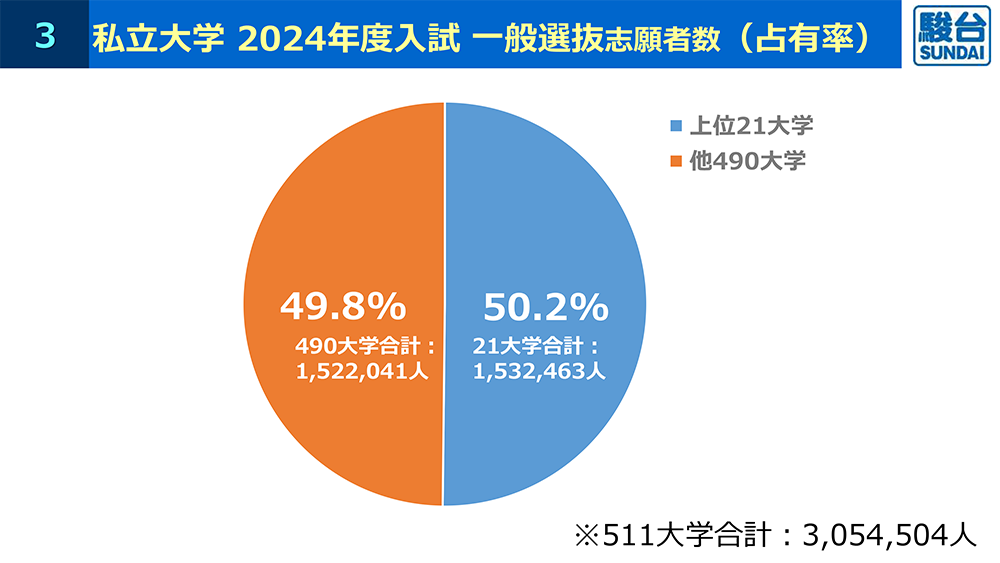

しかし特定の私立大学は変わらず人気があるのも事実です。グラフの通り、2024年度の私立大学入試の志願者数は全体で300万人超ですが、志願者の多い上位21大学の受験人数が150万人を超えています。対して残る490大学の受験者は全部合わせても21大学とほぼ同数です。こうしたことから、一部の大学に受験生が集中し、それ以外の大多数の大学は定員割れを起こすという状況が、これからどんどん進んでいくのではないかと思います。