進学や就職を控える高校生は、「資格を持っていたほうが目指す夢に近づきやすいのではないか」と考えたことがあるかもしれません。大学受験出願時に有利な資格や、社会に出てから実務で役立つ資格は、高校生でも取得できるものが多くあります。この記事では大学入試で活かせる・将来の就職に役立つ資格のうち、高校生が取得できるものについて詳しく紹介します。また、高校生が資格取得するメリットや注意点についても解説します。

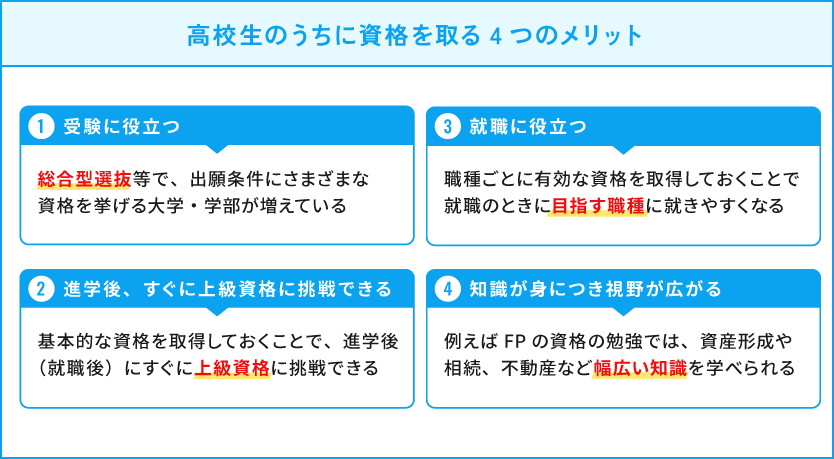

高校生のうちに資格を取る4つのメリット

はじめに、高校生が資格を取得するメリットを紹介します。

【メリット1】受験に役立つ|総合型選抜・学校推薦型選抜等で有利

近年、大学入試における選抜方法は多彩になり、大学の独自性も強くなっています。その中で総合型選抜や学校推薦型選抜の出願条件に、さまざまな資格を挙げる大学・学部も増えています。資格をもつことで、志望できる大学の選択肢も広がるでしょう。

以下は、IT系の資格をもっている場合に入試優遇が受けられる、または入学後に資格を卒業単位として認定される大学の数です。リンク先に志望大学がないか確認してみてください。

【表】ITパスポート、基本情報技術者試験等の入試優遇・単位認定を行う大学数

| 活用内容 |

大学数 |

| 入試優遇 |

226校 |

| 単位認定 |

111校 |

| シラバスの一部又は全部を参考とした授業カリキュラムの策定 |

80校 |

| 受験対策支援講座の実施 |

138校 |

| 受験を推奨(受験料補助、合格者の表彰、報奨金等支給) |

118校 |

(出典)ITパスポート試験 高校生の方へ

※ 上記は2017年11月〜2018年2月に調査された結果です。

【メリット2】就職に役立つ|目指す職種に就きやすくなる

大学進学後、あるいは高校卒業後、就職の際に資格を持っていると有利と言われています。例えば不動産業に携わりたいなら、宅地建物試取引士資格が有利になるでしょう。また情報処理スペシャリストを目指すなら、ITパスポートや基本情報技術者試験などは持っておきたいところです。簿記の知識は経理に、MOSはパソコンスキルの証明として幅広く役立ちます。これらの資格をもつことで、有資格が条件の求人に応募できることや、採用面接の際の自己ピーアールなどに活用でき、目指す職種に就きやすくなります。

【メリット3】大学進学後や就職後すぐ上級資格に挑戦することができ効率的

資格の中には、上級資格にチャレンジするためには、基礎資格の取得が必要なものもあります。高校生のうちに基礎的な資格を取得しておくことで、進学後、あるいは就職後すぐに上級資格に挑戦できます。時間を効率的に使え、新しい学びやスキルを得ることができるでしょう。

【メリット4】学校で学ぶ知識はさらに深く、それ以外の知識も身につき視野が広がる

例えば日本語検定は国語の読解力を高め、大学入試にも役立ちます。数学検定は数学の問題を深く突き詰めて考えるため、東工大の二次試験の数学など、難易度の高い問題を出す大学の入試対策に役立つ可能性があります。

また、ファイナンシャル・プランナーの資格のための勉強では、資産形成、賃借対照表の作り方、相続や不動産に関わる法律など幅広い内容を身につけられます。これらは学校で学ぶ知識とは異なりますが、社会に出てから自分で生きていくためのベースとなる知識でもあるので、視野が広がるでしょう。

大学受験・進学に役立つおすすめの資格8選

ここでは主に、大学入試の総合型選抜・学校推薦型選抜に活用できる資格、大学進学後に単位として認定される資格、大学入試の一般選抜に向けた学力アップに役立つ資格を紹介します。

(1)実用英語技能検定(英検®)

とてもメジャーな検定なので、すでに3級程度までは取得した人も多いのではないでしょうか。英検®は高校生が英語の実力を測るのに最適な資格試験です。近年は学習指導要領の改訂にともない、従来の読む・聞く(Reading・Listening)だけではなく、書く・話す(Writing・Speaking)の分野もまんべんなく問われるようになっています。

特に大学入試の学校推薦型選抜や総合型選抜では、英語の資格として英検®で一定以上の級を持っていることを条件に挙げているところも多数あります。英語力を向上させるという点では、大学入試の一般選抜試験対策にもなるため、高校生のうちに、できるだけ高い級に合格できるよう対策することをおすすめします。

(2)英語コミュニケーション関連資格3つ(TOEIC®・TOEFL®TEST・IELTS)

TOEIC®・TOEFL®TEST・IELTSともに、大学入試において受験資格に必須となるもの、自己アピールの材料となるものとして有効な英語試験です。それぞれに特徴があります。

1.TOEIC®

TOEIC®(読み方:トイックまたはトーイック)は、国際コミュニケーション英語能力テストとも言われます。英語のコミュニケーション能力判定に用いられる検定試験で、世界160カ国で実施されているテストです。2つの種類があり、英語の実力に合わせて選べます。日本で一般的なTOEIC®テストと言えば、「TOEIC® Listening & Reading Test」を指し(990点満点)、日常生活やビジネスにおいて使える英語の力を測定します。以下の3種類があります。

- 聞く・読む :TOEIC® Listening & Reading Test

- 話す・書く :TOEIC® Speaking & Writing Tests

- 話す のみ :TOEIC® Speaking Test

このうち①は大学入試の英語問題や英検®のListening/Readingに近いため、話す・書くなどの英語のアウトプットは苦手だけれど高得点を取りたい、という人はこちらを選ぶとよいでしょう。テストは英文のみで作成されており、その点は英検と異なります。試験実施はおおむね月に1回〜2回程度となっています。

2.TOEFL®TEST

TOEFL®TEST(読み方:トフルまたはトーフル)は、英語力の証明に世界各国で使われる英語技能テストです。TOEIC®と同じくスコアで実力が表されます。一般的にはTOEIC®よりも難易度が高いとされます。

TOEFL iBTは試験会場のパソコンを使い、インターネットに接続して受験します。なお自宅受験も可能です。試験は英検と同じくReading/Listening/Speaking/Writingの4構成になっています。海外の大学への留学や海外での就業を考える人におすすめです。

3.IELTS

IELTS(読み方:アイエルツ)は、世界最大級の受験者数である英語運用能力評価試験です。日本の受験者数は年々増えています。試験方法はペーパー版とコンピューター版があります。コンピューター版の方が試験回数は多く、結果も3〜5日後に知ることができます。日本での実施はブリティッシュ・カウンシルのほか日本英語検定協会などの団体が行っています。

試験は2種類あり、IELTS Academic(アイエルツ アカデミック・モジュール)は英語圏の大学への留学、専門機関への就職に向いています。IELTS General Training(アイエルツ ジェネラル・トレーニング・モジュール)は、英語力の証明として世界中で利用されています。

(3)日本語検定

自国語である日本語の能力を測る、文部科学省が後援する検定です。国語の各分野(文法や語彙、読解、記述、漢字など)の実力向上に役立ちます。高校での国語の内申点アップにつながることも期待できるでしょう。

特に、自分の考えを言葉で表し、論理的に説明できる能力(自己表現力)を高められるため、小論文対策やプレゼンテーション力の向上にも役立ちます。いずれも大学入試、特に総合型選抜においては重要な能力で、入試優遇がある大学もあります。

(4)実用数学技能検定

実用数学技能検定(数学検定・算数検定)は、文部科学省が後援する記述式の検定です。大学入試において実用数学技能検定の取得を優遇してもらえる大学が多数あります(表内参照)。

例えば国立の難関大である東京農工大学では、「学校推薦型選抜において出願書類の一部として評価の対象」としています。私立大学最難関である慶應義塾大学では、「AO入試(総合型選抜)において、自己アピールの1つとして活用することは可能」としています。また大学等へ進学後の単位認定制度もあります(各大学によって異なります)。もちろん、普段の高校数学の勉強にも役立てられるでしょう。

(5)ITパスポート試験

| 項目 |

内容 |

| 公式サイト |

https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/index.html |

| 試験日 |

随時実施 ※開催状況 |

| 出題形式 |

四肢択一

※過去問はこちらで公開 |

| 試験時間 |

120分 |

| 出題数 |

100問 ※以下、内訳

・ストラテジ系(経営全般):35問程度

・マネジメント系(IT管理):20問程度

・テクノロジ系(IT技術):45問程度 |

| 合格基準 |

600点/1,000点 |

| 合否結果 |

ホームページで発表。合格者には経済産業大臣から「情報処理技術者試験合格証書」を交付 |

| その他 |

- 合格率は40〜55%程度と比較的高い

- 出題分野のうち、ストラテジ系はビジネス全般の内容のため会計処理の問題も出題

- マネジメント系は運用管理などビジネス全般の知識を統合的に問われる

|

経済産業省及び独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する資格試験です。ITスキル関連の資格試験の中でも、ITパスポートは難易度が比較的低く、「職種問わず社会一般で必要な知識」が問われます。高校生の必修科目となっている「情報I」「情報II」の学びにも関連付けられるでしょう。ITの基礎知識だけでなく、情報セキュリティやコンプライアンスに関する正しい知識が身につき、経営全般に関連する、財務などの知識も得られます。さらに、この資格を取得している場合、多くの大学で入試優遇などが得られます。

(6)基本情報技術者(FE)

| 項目 |

内容 |

| 公式サイト |

https://www.ipa.go.jp/shiken/kubun/fe.html |

| 試験日 |

CBT方式により随時実施 |

| 出題形式 |

科目A:多肢選択式(四肢択一)/科目B:多肢選択式 |

| 試験時間 |

科目A:90分/科目B:100分 |

| 出題数 |

科目A:120問/科目B:40問 |

| 合格基準 |

科目A・Bともに600点(科目評価点)/1,000点満点 |

| 合否結果 |

後日ホームページに掲載

※以上の情報は公式サイトの各情報(PDF)を参照のこと |

| その他 |

入試優遇あり(冒頭に紹介した、ITパスポート試験の一覧表参考) |

ITパスポート試験と同じく、経済産業省及び独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施しています。理工学部や情報学部系を目指す場合、ITパスポートとともに挑戦したい資格です。総合型選抜や学校推薦型選抜など入試の優遇措置として多くの大学で採用されています。もちろんそれだけでなく、社会人になってからも広く役立つ知識が身につきます。難易度的にはITパスポートより少し上になります。

なお、基本情報技術者試験に合格できたら、応用情報技術者試験(AP)への挑戦も検討してみましょう。大学の情報学部への進学やIT系企業への就職を目指している場合、さらに高く評価される可能性があります。

就職や上級資格取得に役立つおすすめの資格7選

直接的に大学入試や就職で役立つことはもちろん、取得しておくことで広く将来的に役立つ資格を紹介します。

(7)マイクロソフトオフィス スペシャリスト(MOS)

| 項目 |

内容 |

| 公式サイト |

https://mos.odyssey-com.co.jp/index.html |

| 試験日 |

全国一斉試験:毎月1〜2回

随時試験:ほぼ毎日 |

| 出題形式 |

実技試験 バージョンにより異なる |

| 試験時間 |

50分 |

| 出題数 |

固定されていない |

| 合格基準 |

約70% |

| 合否結果 |

受験後すぐに判定 |

| その他 |

- 一般レベルと上級レベルあり

- 受験料は試験科目(Word/Excel/PowerPoint/Access/Outlook)と各バージョンで異なる(高校生は一般受験料から学割価格適用)

|

ITスキルは、学生・社会人問わず今や必須スキルとなっています。特に近年は、大学生であってもWordで論文を書いて提出したり、Excelで資料をまとめて分析したり、PowerPointでスライドを作成しゼミで発表したりといったことも当たり前になっています。また総合型選抜の二次選抜でこれらのツールを用いて発表をさせることも多くなっています。

もちろん、高校の「情報I」「情報II」などの学びにも実践的に役立てられます。試験科目はアプリケーションごとに分かれているので、少しずつ自分のスキルを高めるために挑戦してみてはいかがでしょうか。

(8)日商簿記

| 項目 |

内容 |

| 公式サイト |

https://www.kentei.ne.jp/ |

| 試験日 |

随時(2・3級のネット試験はほぼ毎日受験可能) |

| 出題形式 |

記述 |

| 試験時間 |

1級:180分、2級:90分、3級:60分 |

| 出題数 |

1級:(記載無)4科目

2級:5題以内

3級:3題以内 |

| 合格基準 |

70点以上/100点満点 |

| 合否結果 |

その場で判定 |

| その他 |

受験資格:特に無し |

|

日商簿記検定の申し込み |

商業高校をはじめとする専門高校の生徒なら必ず、それ以外の高校に通っている生徒でも一度は聞いたことがあるかもしれない「簿記」。簿記とは主に企業(規模問わず、個人事業主なども含む)のお金の動きを帳簿に記録し、資産、負債、資本の状況を把握するためのものです。経理を正確に行い、企業の売上から毎年の確定申告を行うためになくてはならない知識です。

簿記を学ぶと、就職に役立つだけでなく、自分の将来の資産形成にも役立てられます。またファイナンシャル・プランナーの資格試験でも簿記に関連する問題は出題されますので、簿記を勉強することでFPの勉強も一部同時にできて一石二鳥かもしれません。

大学の、特に経済学部や経営学部では取得を推奨しているところやカリキュラムに組み込まれているところも多く、就職や転職に有利にはたらくなど汎用性の高い資格です。

(9)ファイナンシャル・プランナー(FP)

| 項目 |

内容 |

| 公式サイト |

https://www.jafp.or.jp/exam/ |

| 試験日 |

従来型は年3回

3級:CBT化により回数増加 |

| 出題形式 |

マークシート 択一式(下記参照) |

| 試験時間 |

3級FP技能検定 学科試験(120分/90分(※))及び実技試験(60分)

※CBT方式が90分 |

| 出題数 |

3級の場合:

- 学科試験は60問(30問は正誤問題=○×式、30問は3肢択一)

- 実技試験 2択または3択

日本FP協会:資産設計提案業務 マークシート20問

きんざい(金財):個人資産相談業務 or 保険顧客資産相談業務 マークシート15問

※ FP協会またはきんざい(金財)の問題は、受験申込時に選択した試験機関によって決定 |

| 合格基準 |

3級の場合:6割以上が目安 |

| 合否結果 |

後日ホームページで発表 |

| その他 |

- 大学生・高校生のためのFP資格ガイドブックのDL可

- 3級FP技能検定のCBT化のご案内

※2級FP技能検定のCBT化は、2025年度以降の実施を検討 |

ファイナンシャル・プランナー(FP)は、個人や家族のライフプランに基づき、将来の収支の見通しを立てて、その個人や家庭に最適な資産設計や資金計画を提案したり、お金についての悩みをもつ個人や家族に対してアドバイスやサポートを行ったりできる資格です。金融、税制、不動産ローン、相続、保険などに対して幅広い知識をもちます。不動産企業や保険会社への就職に有利と言われています。

資格試験として難易度はそれほど高くなく合格率が高いこと、生活に関わる内容でありイメージしやすいこと、必要な勉強時間も他の資格と比較してそれほど多くないことから、高校生が受験するには適しているかもしれません。他の専門的な資格(宅建など)と一部勉強する内容が重複していることもあり、最初に取得する資格としては簿記とともにおすすめです。

なお、FP2級の受験には「FP3級に合格している」「実務経験」等の受験資格制限があります。

(10)宅地建物取引士

| 項目 |

内容 |

| 公式サイト |

https://www.retio.or.jp/ |

| 試験日 |

年1回(例年10月の第3日曜日) |

| 出題形式 |

四肢択一 |

| 試験時間 |

2時間 |

| 出題数 |

50問 |

| 合格基準 |

36問前後(年によって異なる) |

| 合否結果 |

後日ホームページで発表、合格者へは証書を郵送 |

| その他 |

- 登録には以下のいずれかの条件を満たす必要あり

・2年以上の実務経験

・登録実務講習を修了している

※一般的には18歳未満は免許を受けることは可能だが登録はできない(宅建業法18条1項1号)

- 受験検定料8,200円(2024年1月現在)

|

宅地建物取引士資格試験(通称「宅建」)は、毎年20万人前後が受験する国内最大規模の国家資格です。宅建士は不動産取引の専門家であり、不動産の売買・不動産の賃貸借の媒介(仲介)など「不動産取引」をおこなう事業者においては、法律で従業員5名に対し1名以上の成人の宅建士の設置が義務付けられています。そのため不動産業界の就職には需要が高い資格といえるでしょう。

受験に年齢制限などは特にありませんが、登録は基本的に成人していなければできません。また実務経験が2年以上あるか、ない場合には登録実務講習を修了しなければなりません。

毎年15〜18%程度しか合格できない難関のため、勉強時間は多くなり、高校生には負担になるおそれがあります。しかし就職に有利なだけでなく、不動産や固定資産税、相続などに詳しくなれるため一生使える知識・資格になります。また取得していると、将来的に不動産鑑定士など上級資格への道も開けます。

(11)士業の資格3つ|行政書士・司法書士・中小企業診断士

宅地建物取引士と同じく、国家資格の士業としていずれもメジャーな資格です。合格し登録すれば就職に有利なだけでなく、将来的には独立し事務所を構えることも可能です。どれも学歴は受験資格に関係ないため、高校生も受験可能。明確な将来の目標がある場合は高校生のうちから挑戦してもよいかもしれません。

ただし、3つとも非常に難易度が高いため、かなり勉強時間を割かなければ合格は難しいでしょう。またいずれも受験資格に年齢制限はありませんが、登録のためには年齢や実務経験が必要な場合もあります。

資格・検定を選ぶ3つのポイント

高校生が自分に合った資格を選ぶポイントを解説します。

大学受験に活かせる資格を選ぶ

近年は従来の筆記試験型である一般選抜より、学校推薦型選抜や総合型選抜(旧AO入試)などの選抜方法が盛んになっています。実際に一般選抜よりもこれらの方法を使った大学入学者数の方が増えているとする文部科学省の報告もあります。

学校推薦型選抜や総合型選抜で志望大学への合格を目指すならば、入試要項でどのような資格が評価されているかを確認しておきましょう。自分の興味のある分野の資格が出願条件などに含まれていれば、資格取得を前向きに検討してみてください。

例えば、最近人気が高まり設置数も増えている情報学部系では、ITパスポートや基本情報技術者試験の資格はアピールポイントになります。また大学入学後や就職し社会に出てからも、ITスキルは必須です。資格取得で得た知見を幅広く役立てられるでしょう。

将来進みたい道をイメージして選ぶ

将来の目標が決まっている高校生は、それに役立つ資格を取得するとよいでしょう。

例えば大学在籍中に海外の大学へ留学したい、語学を極めたい、などの目標がある人は語学系の資格を取得しておくことで、夢の実現により早く近づけるかもしれません。仮に途中で留学をあきらめた場合や将来目指す業種が変わっても、語学(英語、中国語など)をしっかり学んでおくことで、社会に出てからも役立てられます。

現在の学びにも役立つものを選ぶ

高校の成績向上や各科目の基礎力向上にも、資格取得の勉強は役立ちます。例えば日本語検定や数学検定は、高校で学ぶ現代文や数学にも十分役立ちます。IT系の資格は「情報I」などの理解にも役立つでしょう。学びを深めることで内申点の向上も期待できます。

高校生が資格取得する際の3つの注意点

高校生の本分は学校生活。忙しい高校生が資格を取得する場合に特に気を付けたい注意点を解説します。

【注意点1】学業を最優先に心がけよう

高校生は授業や部活動、塾などで忙しい毎日を過ごしています。その中で資格の勉強ばかりを頑張りすぎて、肝心の高校の科目の成績が下がってしまったり、生活リズムが崩れて遅刻してしまったり、体調を崩してしまったりしては本末転倒です。最優先しなければならないのは高校生活と高校での勉強であることを、しっかり意識しておきましょう。資格取得のための勉強は、限られた時間で効率よく行うことを心掛けてください。

【注意点2】資格の勉強時間が確保できるか調べ、計画を立てよう

高校生が、特に大学受験に活用するために資格取得を目指す場合、合格しなければ意味がありません。しかし、資格を取得するのはそれなりに難しく、一定の時間をかけて勉強する必要があります。軽い気持ちで「ちょっとやってみようかな」と始めてみたものの、結局不合格だった…となると、その時間分、高校の科目を勉強する時間をロスしてしまうことになります。

そのため、高校生が資格取得するときは、まず勉強時間の確保が重要になってきます。以下の点を確認し、難しい場合には資格取得をあきらめ、高校での勉強や活動をしっかり行ったほうがよいかもしれません。

- 自分がなぜその資格を取得したいのかはっきりさせる。本当に取得したいのか、すべきなのかも確認する

- 資格取得(合格)のために、どのくらい勉強時間を確保しなければならないか調べる

- 必要な勉強時間をどのように捻出するか、普段の生活の中に組み込めるか、何時間確保できるか確認する

- 合格に必要な勉強時間から逆算して、いつまでに取得すべきかリミットを決め、スケジュールを立てる

【注意点3】資格取得にどのくらい費用がかかるか確認しよう

資格取得のためには、テキストの購入や受験料がかかります。難関資格の場合、中には専門の塾や予備校に通う人もいます。一方で合格率が高く比較的に難易度が低めの資格の場合、webに公開されている過去問や有志が作った勉強サイト、解説動画などだけで勉強し、受験料以外はほとんどお金を使わずに合格できる人もいます。資格の難易度、個人ごとに最適な学習スタイルによって、かかる費用は千差万別です。

費用をかけずに勉強できるのか、それとも集中して専門予備校などに通い、費用をかけて確実に合格するのか。自分の性格に合ったやり方を見つけ、費用がどの程度かかるか確認しておきましょう。

高校生の資格取得でよくある質問

高校生が資格取得する際によく問われる質問をまとめています。

比較的、簡単に取れる資格を知りたいです

上記で紹介した資格の中では、ITパスポートは合格率45〜50%程度と比較的高く、難易度は低めといえるでしょう。またファイナンシャル・プランナー(FP)の合格率は、3級で約80%、2級で約40〜60%(学科・実技それぞれ別)となっています(FPの資格を履歴書などに書いて評価されるのは、一般的に2級以上です)。

合格率だけを見ると簡単に思えるかもしれませんが、これらの資格は実務やビジネス、法律などに紐づいた実践的な知識が必要です。高校で学んでいる科目の勉強とはかなり異なるため、体系立てた勉強をして理解しないと合格は難しいでしょう。また、日常的に社会の動きや経済の仕組みなどにも興味をもつことが大切です。あとは繰り返し過去問や問題集を解くことで合格率が上がるのは、学校での勉強と同じです。

通常、簡単に取れる資格は、肝心の大学入試や就職ではあまり評価されないことが多いです。ITパスポートやFPは、しかしながら、合格率が比較的高めのわりに実生活にも役立ち、大学の選抜で評価もされやすい資格といえるでしょう。あれこれ手を出さず、目標を定め、地道にコツコツ勉強して必要な資格を確実に取得できるよう努力してください。

医療や心理を勉強できる資格で、高校生が取得できるものはあるでしょうか

医療系の資格(福祉・介護含む)のうち、就職につながる国家資格は年齢制限や学歴、実務が必須というものが多く、高校生の間に取得するのは難しいといえます。

例えば公認心理士には受験ルートが複数ありますが、いずれも大学での所定の単位取得や実務経験が必要です。将来、医療系や心理系に進みたいならば、それらを学べ、資格が取得できる学部がある大学や専門学校を選び、合格できるように準備を行いましょう。

まとめ

この記事では、高校生のうちに取得できるおすすめの資格を紹介しました。これらの資格を取得することで、大学入試で優遇措置を受けられるほか、将来の就職に役立つことが期待できます。資格試験合格のためにはある程度まとまった勉強時間が必要なため、高校生が取得を目指す場合は、本分である高校生活や学業に支障が起きないよう計画を立てて挑戦するとよいでしょう。大学合格や将来の夢のために、ぜひ自分に合った資格取得を頑張ってくださいね。

【進学・受験に役立つ資格検定特集はこちら】