大学に入学するには、一般選抜や総合型選抜・学校推薦型選抜で合格するしか方法がないと思っている人も多いかもしれません。実は大学には編入学(以下、「大学編入」も併用)という、学校教育法で定められたもう一つの入学制度があります。短期大学、高等専門学校など法令で定められた学校を卒業または既定の単位数を取得していると、四年制大学の3年次(ケースによっては2年次、またそれ以外の学年)に編入するための受験資格を得られます。編入試験は一般選抜と比較すると合格倍率が低い傾向があり、進路変更したい人、専門的な学問を学ぶ意欲がある人、より高い学歴を目指す人におすすめしたい制度です。

この記事では大学編入の概要、メリットとデメリット、合格のためのポイント、編入試験を実施している大学について解説します。

大学編入とは?大学の編入学の定義と仕組み

初めに、大学編入とは何か、一般選抜との違い、編入学年、編入試験の受験資格について解説します。

大学編入の定義

文部科学省は編入学について、「学校を卒業した者が、教育課程の一部を省いて途中から履修すべく他の種類の学校に入学すること(途中年次への入学)」としています。

わかりやすく言うと、高校卒業後に進学した学校(大学、短大、高専、専門学校など)を卒業後または在学中に、別の大学の「編入学試験」を受験し合格することで、途中の学年から入学できる制度をいいます。

なお、四年制大学を卒業後(学士の学位を取得後)に別の四年制大学に編入する場合は、「学士編入学」と呼ばれ、通常の編入学試験とは別の受験枠・選抜方法を採っている大学が一般的です(この記事では学士編入学については割愛しています)。

大学編入の資格・条件|四年制大学への編入ができる人とは?

大学への編入学が認められる者について、文部科学省では次のように説明しています。

- 短期大学(外国の短期大学及び、我が国における、外国の短期大学相当として指定された学校(文部科学大臣指定外国大学(短期大学相当)日本校)を含む。)を卒業した者(法第108条第7項)

- 高等専門学校を卒業した者(法第122条)

- 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上、総授業時数が1,700時間以上又は62単位以上であるものに限る)を修了した者(法第132条)

- 修業年限が2年以上その他の文部科学大臣が定める基準を満たす高等学校専攻科修了者(学校教育法施行規則第100条の2)

(出典)文部科学省:

大学への編入学について

短大・高専・専門学校などを卒業した(または卒業見込みの)人が対象となるほか、四年制大学に在学中で所定の単位数を取得している人も、各大学の示す資格に合致していれば編入試験を受験できます。ただし受験資格は各大学によって異なりますので、編入学を目指す人は志望大学・学部が実施する編入試験の最新の募集要項を必ず確認してください。

編入制度は変化する|情報を集め確認しよう!

大学編入学試験を行っている大学は多くあります。しかし編入学を行わない大学や、ある程度制限を設けている大学、編入学制度を新設する大学や廃止する大学もあります。これらは試験が行われる年度ごとに見直されるため、志望大学の動向を正確に把握しておく必要があります。

例えば慶応義塾大学では2024年2月現在、学外からの編入は募集していません(学内生の他学部への編入は2年次)。また一橋大学は四大学連合憲章に則り、対象である連合大学(東京工業大学・東京医科歯科大学・東京外国語大学)の学生のみを編入学の対象としています。

一方で、多様な学生を求めるため編入学制度を新たに設立する大学もあります。例えば早稲田大学は、理工系の3学部で高等専門学校生を対象とする新たな編入学制度を開始します。

逆に、これまで行われてきた編入学試験を廃止する大学・学部もあります。例えば大阪大学は医学部保健学科3年次編入学について、「志願者数・入学者数の減少、社会的要請の変化等の理由のため」令和5年度以降廃止し募集停止しています。私立でも明治大学情報コミュニケーション学部は、2024年度実施分をもって編入学試験制度を廃止しています。

つまり、「去年は編入学試験があったから、今年もあるだろう」という考えは通用しません。大学編入を目指す人は、志望大学や学部の編入学試験が行われるかどうか、大学公式の発表をチェックして正しい情報を把握しましょう。予備校などでも編入学の動向について情報が得られるため、必要に応じて活用してください。

大学編入試験と一般選抜の試験の違い

大学の一般選抜では通常、学力を測る筆記試験が複数科目で課せられます。大学入学共通テストが必須の大学では、最大で5教科7科目を受験しなければなりません。

一方、編入学試験は出願書類(英語:TOEFL ITP®テストのスコアレポートなどを含む)に加えて文系ならば論文試験、理系ならば学部に関連する科目の筆記試験と口述試験などが行われることが一般的です。例えば京都大学法学部の編入学試験は、近年の試験は論文2問のみ(所要時間2時間半)となっています。同じく国立のお茶の水女子大学理学部の編入学試験は、各学部での専門課程に進むにあたり必須となる知識について問われています。

このように、編入学試験はその学生の論理的思考力や表現力、経験や学んできたことから得た知識とこれからの研究で必要となる基礎学力、深く探究した結果得た問題意識などが問われます。また多くで英語力の高さは必須です。

(参考)

令和6年度京都大学法学部 第3年次編入学生募集要項、法学部第三年次編入学試験 過去問

お茶の水女子大学理学部 入学・編入学案内、過去の入試問題

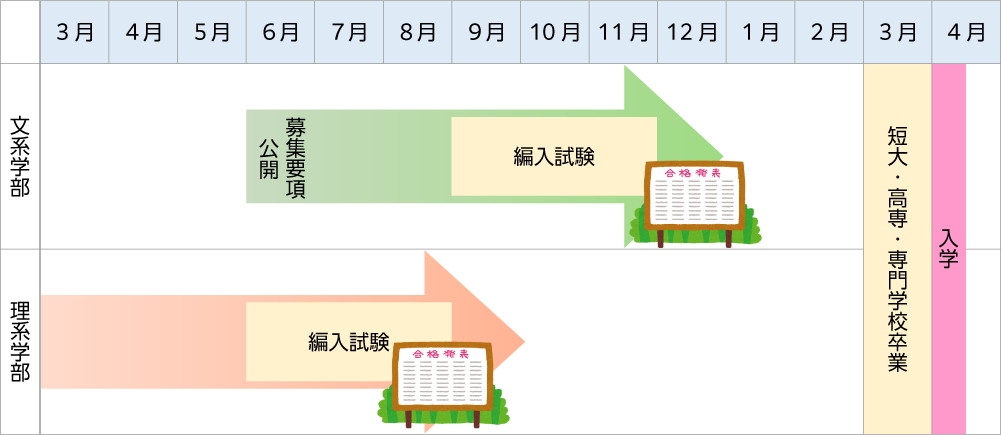

編入試験の実施時期・スケジュール

編入試験は一般的に、理系と文系でスケジュールが異なります。理系は春頃から説明会や募集要項公開が始まり、6月〜8月頃に試験と合格発表が行われます。文系は夏前から説明会や募集要項公開が始まり、試験は9月〜11月頃に行われます。編入学はどちらも翌年、3年次の4月からです。

ただし上記はあくまでも一般的な傾向のため、詳細は志望大学・学部の編入学試験要綱を確認しましょう。

【図】編入学のスケジュール例

短大・高専・専門学校など教育課程が2年間の学校は「卒業見込み」の状況で編入試験を受験しているため、編入学に必要な単位取得数が不足していた(卒業できなかった)場合は入学が認められません。また別の四年制大学から編入試験を受験した場合も、単位が不足している場合は編入学の権利は無効になります。

短大・高専・専門学校など教育課程が2年間の学校は「卒業見込み」の状況で編入試験を受験しているため、編入学に必要な単位取得数が不足していた(卒業できなかった)場合は入学が認められません。また別の四年制大学から編入試験を受験した場合も、単位が不足している場合は編入学の権利は無効になります。

編入学年|3年次編入が多い

多くの大学で、編入学できる学年は3年次となっています。一部の大学では2年次編入、4年次編入なども行われていますが、数は多くありません。

3年次編入では最初に在籍していた学校で2年、編入した大学で2年、合計4年間で卒業(学士の学位を取得)となるため、時間の無駄がなく効率が良いといえます。一方で、大学の3年次は就職活動が始まる時期のため、慌ただしくなるという点はデメリットかもしれません。

2年次からの編入は余裕ができること、新しい環境に慣れやすくなることなどメリットもあるため、最初から他大学への編入を見越して現在の学校に通っている人は、2年次編入を行っている大学を探しすぐに編入学試験の準備を始めたほうが良いでしょう。

編入学試験の合格率・難易度

編入学試験の募集数はどの大学・学部も「若干名」、多くても「10名程度」であることが多く、合格は狭き門と感じてしまいがちです。また、大学受験での「偏差値」というものが編入学試験には存在しません。そのため、どのくらいの難易度かをはかるためには編入学試験の「合格率」を指標にすることになります。

編入学試験の倍率は大学・学部によって差があります。例えば2023年度東京都立大学・理学部化学科は、一般選抜の合格率は5.1倍、編入学試験の合格率も5.0倍でほぼ同じです。一方、明治大学では短大・高専など外部志願者は数自体が少なく、受験した人はほぼ合格しています(学部生の合格率は含まない)。

基本的には編入学試験の結果は一般選抜よりも合格率が高い傾向があるといわれ、推定平均値は2倍〜3倍程度とされています。ただしこれはあくまでも平均値であるため、上記のように大学・学部によって大きく異なります。大切なことは、自分が志願する大学・学部の編入学試験について調べ、過去問対策を行うこと。また、在学中の学校で学んでいる教養課程・専門課程の内容について、しっかり勉強して良い成績を取れるようコツコツ努力することです。

大学編入に必要な費用

大学への編入学には一般的に以下の費用がかかります。

・編入学試験受験料

国公立大学で3万円程度、私立大学は大学により異なります。

・入学金

国公立大学で28万2,000円(公立大学では割引があることも)、私立大学は大学・学部により異なります(例えば明治大学は20万円、日本大学は芸術学部26万円、薬学部40万円など)。

入学後の学費

2024年2月現在、国立大学の標準額の授業料は1年間で535,800円(一部例外あり:一橋大学など)。私立大学は大学・学部により異なりますが、約100万円〜150万円が一般的です(医学部・薬学部などはこれ以上)。

・出願書類作成費用

出身短大・高専・専門学校・大学の単位取得証明書や卒業(見込み)証明書、成績証明書などは実費がかかることがあります。(一通数百円〜千円程度)

・予備校や塾などでの受験対策費用、英語学習費用

確実に合格したい場合、予備校に通って対策することは有効です。編入学専門のクラスがある予備校や塾もありますが、個別指導で対応できるところもあります。通う場合は予備校・塾の費用がかかります。

大学編入のメリットとデメリット

他の学校から四年制大学に編入した場合のメリットとデメリットについて解説します。

大学編入のメリット

・より高度な研究ができ、学びが深められる

短大や高専、専門学校で学んでみたらもっと高度な内容を勉強したくなった、という人は大学編入を目指しましょう。四年制大学は短大や高専、専門学校よりも研究設備が充実していることが多く、自分のやりたい研究がより深くできます。

・諦めていた大学進学や志望大学に再挑戦できる

「本当は大学に進学したかった」という人は、編入学制度を利用することで大学入学に再挑戦できます。どうしても諦められなかった志望大学がある人は、編入学試験の対策を早い段階から始めておきましょう。

・学歴が高くなることで将来的なスキルアップにつながる

大学卒という経歴があることで、社会に出てからの昇給や人事に良い影響が期待できます。また4年間学ぶことで将来就きたい職業の可能性も広がり、資格に挑戦するなどスキルアップにつなげられます。

・現在の進学先を卒業後に入り直すより無駄がない

大学編入では在学中の学校で2年間学び既定の単位を取得した後、四年制大学の3年次に編入します。つまり、最初から大学に入学したのと同じ4年間で卒業できます。短大などを2年で卒業した後、一般選抜を受験し直すと2年分の学びの時間や単位が無駄になってしまうため、編入学制度を利用したほうが無駄がありません。

・一般選抜では併願できない国公立大学を併願できる

国公立大学は、一般選抜では基本的に併願ができません。前期・後期で別の大学へ出願することは可能ですが(大学入学共通テストの結果を自己採点したうえで、志願者情報などを検討し出願する国公立大学を決めます)、二次試験(各大学の独自試験)日がほぼ同日に設定されていることもあり、通常は多くて2校程度となります。

しかし編入学試験では、国公立大学であっても試験日は大学が独自に設定するため、複数の国公立大学へ出願(併願)することが可能です。

・試験科目が少ない

大学入試の一般選抜では複数科目の筆記試験が一般的です。一方、編入試験では論文、専門科目の筆記試験(1〜2科目程度)、口述試験などから1つ〜2つであることが多いです。勉強が苦手な人でも、専門分野を2年間学んでいれば、編入学で問われる試験に答えられる可能性が高くなります。試験科目が少ないことは大きなメリットといえるでしょう。

大学編入のデメリット

・新しい環境に馴染むのが難しいケースもある

他の学生は、1年次からその大学で学び、部活やサークル、ゼミなどに参加しています。人間関係がすでに出来上がっていることも、少なくありません。3年次から入学すると、その中に馴染めず孤独感を抱いてしまったり、人脈作りがうまくできなかったりするおそれがあります。

【対策】

積極的に、編入学する大学の催しやサークルなどに参加して友人関係を広げましょう。

・単位取得に苦労することがある

合格したものの、実際に授業に出てみると難易度が高く、授業内容についていけず苦労するケースもあります。大学2年間での学びが済んでいる学生たちとの学力差や履修差があると、単位の取得に苦労することも考えられます。

【対策】

大学に編入してから困らないよう、専門分野の知識をしっかり定着させるよう勉強しましょう。

・就職活動が3年次で始まるため時間的にタイトで慌ただしい

大学3年次はすでに就職を視野に入れて活動する時期です。そのため編入学生は、その大学での学びが未熟なうちに就職のことも視野に入れて行動しなければなりません。時間的に非常にタイトになり忙しく疲れてしまうケースも考えられます。

【対策】

大学に編入学するかどうかを早めに決め、準備を前倒しで行いましょう。スケジュール管理が重要です。

・受験準備を一人でやるため孤独感がある

在学している短大や高専、専門学校で周りの学生たちが卒業制作などを行い、同時に就職に向けて活動している時期に、大学編入のための準備をすることになります。周りに共感してくれる、励まし合える友人がいないことは精神的に負担になるかもしれません。

【対策】

予備校や塾を上手に活用し、効率よく受験対策をしながら、予備校・塾の先生に相談したり、同じ状況で頑張っている人がいればお互いに励まし合ったりするとよいでしょう。

大学編入を成功させるポイント

大学の編入学試験に合格するためのポイントを解説します。

英語の学力を上げておく

編入学試験では、出願書類でTOEFL ITP®テストなど英語の習熟度を測るスコアレポートの提出が課せられるケースが多くなっています。大学編入を見越して短大や高専、専門学校などに入学した人は、早い時期から英語力を高めるため対策を行いましょう。

在学校の成績を上げておく・志望理由書は丁寧に

出願の際、成績証明書や英語のスコアレポートの提出が必要な場合があります。受験科目数が少ない分、願書とともに提出する書類の重要性が増します。在学時の成績が合否判定に使われることもあります。 大学編入を目指すなら、いま在籍している学校での成績を良好に保ちましょう。

また志望理由書にも、これまで学んだこと、興味のある分野、大学に編入して何を学びどう活かすかを丁寧に書きましょう。

近年の志願者動向を調べる・情報収集する

過去問の傾向をつかみ対策することはもちろん、志願者数や合格倍率なども調べておくことが重要です。併願が可能なので、自分の得意な試験がある大学を選び、スケジュールを組みます。

対策ができる予備校などを活用する

一人で大学編入試験の準備を行うことは、高校のときのように先生が指導してくれるわけではなく、偏差値も存在しないため、何を指標にするか、具体的に何をすればいいかわからず不安になることもあるでしょう。そのようなときは、大学編入試験に実績のある予備校や塾を利用して、着実に合格に必要な対策を行うことをおすすめします。

また大学編入を目指すということは、在籍する学校の友人たちのほとんどと違う道を歩むことになり、理解してもらえない懸念もあります。予備校や塾に所属することで、同じように合格を目指す仲間がいる空間で良い緊張感をもって勉強できます。受験仲間ができれば、ともに頑張ろうというモチベーションも高められるでしょう。

まとめ

この記事では大学編入と編入学試験について解説しました。大学編入は一般選抜と異なる入学制度で、志望大学に不合格で望まない大学・短大などに進学した後でも、もう一度受験するチャンスが得られる制度です。また高専や専門学校に行ったけれど大卒の学歴が欲しい、もっと高度で専門的なことが学びたいという人にも開かれている制度です。大学編入の制度を知って、夢を叶えるために必要と思う場合には、ぜひ挑戦してみてくださいね。

記事提供

塾探しの窓口は小・中・高校生向けの塾検索サイト。大手学習塾から地域密着型の個人塾まで全国300以上の学習塾を掲載中です。お子様の成績や受験にお悩みの保護者様に向けて、塾選びの基本知識や家庭学習のコツ、高校受験・大学受験の対策ポイントなど、お役立ち情報を毎月発信しています。毎年のように変化する入試制度、合格を勝ち取るには最新情報や受験ノウハウを得るのは必須。情報源の一つとしてぜひお役立てください。