模試は受けることが目的ではなく、受けた後に自分の弱点を見つけ出し、苦手分野克服の手掛かりにすることが大切です。それをおさえておけば、模試の選び方や申し込む種類、回数も絞り込めます。今回は高校生が大学合格のために利用する模試について、代表的な模試の特徴や活用法について詳しく解説します。

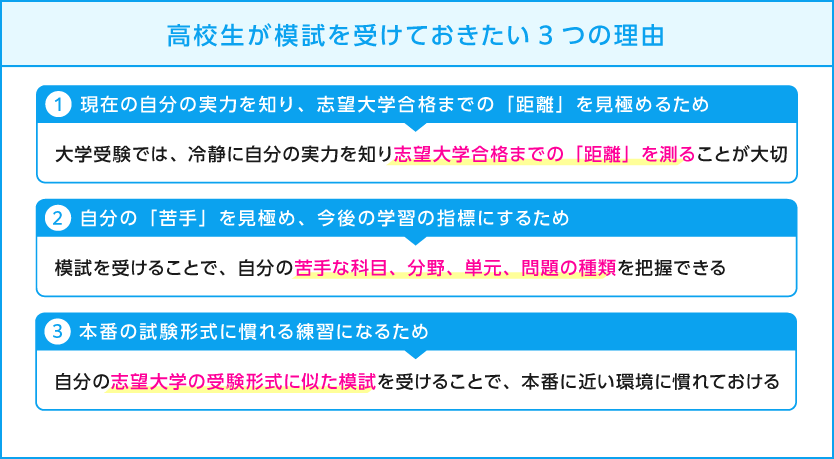

高校生が模試を受けておきたい3つの理由

多くの生徒は高校受験対策で模試を受けた経験があるでしょう。大学受験では、模試を受ける重要性はさらに高くなります。ここでは高校生が模試を受けるべき理由を解説します。

理由1現在の自分の実力を知り、志望大学合格までの「距離」を見極めるため

模試を受けることで、現在の自分の実力をフラットに見極められます。また志望大学に合格するには今後どの程度勉強すべきかがわかり、目標を立てやすくなります。

高校受験でライバルになるのは、一つの学区内、広くても県内の生徒に限られることがほとんどでした。しかし大学受験では全国の高校生がライバルになります。さらに、同学年の生徒だけでなく浪人生とも競い合うため、人気のある大学・学部では倍率が十倍以上になることもあります。

高校内で成績が良くても、大学合格のための実力があるかどうかはわかりません。それを客観的に知ることができるのが、模試です。冷静に自分の実力を知り、志望大学合格までの「距離」を測ることが大切です。偏差値をいくつ上げるべきか、そのために必要な学習量、いつまでに何を達成すべきかなど、今後の学習計画を具体的に立てる手掛かりにしましょう。何をすべきかがわかることで、勉強に対するモチベーションアップも期待できます。

なお、模試を有効に活用するにはただ受けるだけではなく、受けた後の解き直しや自己分析が非常に重要です(後述)。

理由2自分の「苦手」を見極め、今後の学習の指標にするため

現在の学力を把握すると同時に、自分の苦手な科目、分野、単元、問題の種類を把握することが大切です。模試を受けると、自分がどこで間違えているのか、その問題を他の生徒はどの程度正解しているかがデータとして出されます。

高校受験や中学受験と同様、大学受験でも「多くの生徒が間違えない問題(正答率の高い問題)」を間違えると、大きく不利になります。自分の間違えた問題の正答率が高いときは、重点的に復習してください。逆に正答率の低い問題は応用問題であることが多く、最初は無理に時間をかけて勉強しなくても大丈夫です。ただし志望大学のレベルによっては、徐々に応用問題にも対応できるように取り組んでいく必要があります。

また極端に得点率が低い分野があれば、そこが苦手分野とわかります。しっかり解説を読み、理解して、何も見なくても解けるようになるまで復習を繰り返しましょう。

理由3本番の試験形式に慣れる練習になるため

「本番」の雰囲気や試験形式に慣れておくために、模試を活用しましょう。大学受験では、大学の広い講堂で多くの生徒たちと一斉に受験することもあります。また浪人生もいるため、現役生は明らかに自分より年上の人たちもいる環境で、集中しなければなりません。試験時間も長く、受験科目の選択によっては次の試験まで数時間空いたりすることもあります。

また、大学受験では複数の大学を併願することが多くなりますが、大学によって試験形式は異なります。模試にも本番と同じようにマークシート式、記述式など種類があり、自分の志望大学の受験形式に似た模試を受けることで練習になります。

このように、模試を活用することで、受験する大学に合わせた予行演習を体験でき、事前にある程度慣れておくことができます。

模試の出題形式と種類

ここでは模試の出題形式や種類について解説します。

模試の2つの出題形式

(1)マークシート式

すべて選択式で出題される模試です。マークシートに、正解の問題番号を塗りつぶし回答します。

共通テストが代表例で、受験者数の多い難関私立大学などでも広く利用されています。機械で一括採点できるため、受験者数の多い試験で採用される傾向があります。速く解く処理能力や、塗りつぶす場所を間違えない正確性と慎重さが求められます。

なお、マークシートでは5分の1または4分の1の確率で正解があるため、たとえわからなくても、空欄を作らないようにする心掛けが大切です。

(2)記述式

高校の定期テストに近い、試験用紙に文字を書き込む形式です。国公立大学の二次試験や私立大学の学部ごとの試験(個別試験)で採用されています。

一問一答形式のほか、英作文や数学の証明問題の記述、現代文の要約、地歴の論述など、かなりの分量を記述させる出題も見られます。思考力に加え、問題を正確に読み取り、求められている解答を過不足なく時間内に表現する力が必要です。

模試の3つの種類

模試は目的によって、3種類に分けられます。それぞれの種類によって受験者層が異なります。なお、各模試の偏差値はその模試ごとに算出された数字であり、別の模試にあてはめることはできません。また偏差値の出方は模試によって異なります。

模試の成績は、かならず同一模試で比較するようにしましょう。種類が異なる模試は受験母集団や難易度が異なるため、同列には比較できません。

(1)総合型模試

河合塾の「全統模試」、駿台模試など、記述式で総合的な問題を網羅する模試です。

大学受験で問われる幅広い範囲から出題されるため、弱点の洗い出しに向いています。大学別の傾向まではカバーしきれないため、冠模試で補強する必要があります。

(2)大学別模試(冠模試)

大学ごとの試験傾向に特化した模試で、冠模試とも呼ばれます。

同じ大学を志望するライバルだけが受験するため、受験者層の中での自分の位置がより正確に把握できます。問題は各学の出題傾向を分析して作成されている点も、特徴です。より本番に近い問題内容・形式での受験練習ができます。

冠模試のラインナップは、模試を主催する予備校によって異なります。詳しくは予備校の案内を確認してください。最難関大学(旧帝国大学や早稲田・慶応大学など)を目指している場合は、受験することをおすすめします。また医学部医学科に特化した模試もこれに含まれると考えてよいでしょう。

受験回数は少ないため申し込みは早めに行い、チャンスを逃さないようにしてください。

(3)共通テスト対策模試

1月に行われる共通テストに向けた対策となる模試です。共通テスト同様に、マークシート形式で出題されます。問題の傾向や問題数、難易度も共通テストを模しています。

中でも東進が毎年1月に実施する「共通テスト同日体験受験」は、問題自体は共通テストそのものを利用し、本番から数時間遅れで行われます。

高校生が模試を受ける時期と回数

高校生は大学受験対策模試を、いつ頃から、どの程度の頻度で受ければよいでしょうか。回数を増やしたほうがいいとすすめられて困っている生徒、逆に少なすぎて不安になっている生徒、いろいろかもしれません。「いつ頃から受け始めればよいか」「模試を利用する回数」について解説します。

高校生の模試、基本の考え方

模試の中には、高校側が年間スケジュールに組み込み、高校での受験を予定しているものも多々あります。高校で受ける模試を個人でも申し込むと、時間も費用も2倍かかってしまいます。

高校で受ける模試を確認し、その上で不足している分を個人で申し込むようにしましょう。

高校で受験できる模試は、2種類に分かれます。

・原則的に全員が受験するもの

・希望者のみ申し込めるもの

河合塾の全統模試、ベネッセの進研模試などは、学校が全員受験を想定している場合が多いようです。大学別模試(冠模試)や小論文模試などは、希望者のみとなります。希望者のみ対象の模試は、学校経由で申し込める場合と、個人で予備校に申し込む場合とがあるため、担任もしくは進路指導の先生に問い合わせてみてください。

以降では、学校では受験しない模試をどのように考え、受験すれば良いかを中心に解説します。

高校1年生〜2年生

予備校・塾に所属している場合は模試がカリキュラムに組み込まれているはずなので、それを全て受けましょう。基本的には、大規模な模試はそれだけで大丈夫です。

予備校や塾に通っていない場合は、河合塾か駿台の模試がおすすめです。

通っている塾で塾内模試・月例模試がある場合は、予備校が実施する外部模試は季節ごとに一度受験すれば十分でしょう。模試の回数を増やし過ぎても復習の時間を確保できなければ、実力は高まりません。適度な回数を意識してください。

共通テストの実施後は、同一問題に挑戦し実力を測っておくことも大切です。高校で河合塾の「共通テストチャレンジ模試」がある場合は、ぜひ参加しましょう。高校で共通テスト同一問題に挑戦する機会がない場合は、東進が主催する「共通テスト同日体験受験」がおすすめです。

高3になってから志望大学やレベルに最適な模試を選べるように、高2の春休み中には志望大学を絞り込みましょう。早めに志望大学を決めておくと、模試の選択の精度が上がります。

高校3年生

高校3年生は河合塾または駿台の主催する模試を定期的に受けることをおすすめします。

「定期的」とは、数か月に一度程度が目安です。模試を受ける主な目的は「定期的に自分の実力の推移をはかること」「苦手科目や単元の発見」なので、毎月無理して3つも4つも模試を受ける必要はありません。

また必要に応じて、志望大学に特化した模試(冠模試)を受けます。志望大学の偏差値・難易度でスケジュールは異なってきますが、予備校に所属している場合は所属クラスにより、すすめられることが多いです。東大模試などは高1から受験して成績上位に食い込む生徒もいます。

代表的な大学受験模試とそれぞれの特徴

代表的な予備校主催の模試と、それぞれの特徴を紹介します。

|

| 主な模試 |

特徴 |

公式サイト |

| 河合塾 |

全統模試

・全統共通テスト模試

・全統記述模試

・大学別オープン模試

・全統プレ共通テスト

・全統高2模試

・全統高1模試

大学入学共通テストトライアル

大学入学共通テストチャレンジ など |

・全国屈指の母集団による、信頼性の高い偏差値や合格判定

・中堅大学から最難関大学まで幅広い層に対応

・難易度は標準レベル

・問題の精度が高く、解説の充実度でも知られる |

模試・テスト |

| 駿台 |

駿台模試

・駿台全国模試

・大学別入試実戦模試

・共通テスト対策模試

駿台atama+学力判定テスト

駿台ベネッセ大学入学共通テスト模試(高3)

高2アドバンスト

高1アドバンスト など |

・難易度はやや高め。問題に癖があるともいわれる

・駿台atama+学力判定テストは、基礎学力定着を目的としたオンラインテスト。

・アドバンストは Z会との共催。難易度は全国模試の次に高い |

高3・既卒生

高2

高1 |

| 東進 |

共通テスト本番レベル模試

大学合格基礎力判定テスト

早慶上理・難関国公立大模試

全国有名国公次第模試 など |

・大学別模試が充実。中堅国公立大学や私立大学、MARCH、関関同立、上智、理科大までカバーできる

・高1、高2の時点で共通テスト同日体験受験を受けておくとよい |

東進模試一覧 |

| ベネッセ |

総合学力記述模試

共通テスト模試

ベネッセ・駿台模試

実力診断テスト

総合学力テスト など |

・学校単位で申し込む(個人申し込み不可)

・難易度は低め。

・受験者数が多く、受験者の学力範囲が広い。

・偏差値は高めに出るため注意 |

進研模試/ベネッセ総合学力テストに関するよくある質問 |

河合塾主催の模試

全統模試は受験者数が多く、偏差値や合格可能性評価に信頼がおける模試といわれています。中堅大学志望者から最難関大学志望者まで、幅広い層が受験しています。

一方で、最難関大学を志望する場合、全統模試だけでは不十分と感じる人もいるかもしれません。その場合は駿台模試や冠模試と併用することをおすすめします。

河合塾の模試ラインナップ

河合塾の模試ラインナップは、以下のとおりです。「全〇回」と回数記載のない模試は、1回のみ開催されます。

| 対象学年 |

模試名称 |

備考 |

| 高1 |

全統高1模試 |

全4回

記述式 |

| 高1プライムステージ |

記述式・論述式 |

| 高2生 |

全統高2模試 |

全3回

記述式 |

| 全統共通テスト高2模試 |

マーク式 |

| 高3生・既卒生 |

全統共通テスト模試 |

全3回

マーク式 |

| 全統記述模試 |

全3回

記述式・論述式 |

| 全統プレ共通テスト |

マーク式 |

| プライムステージ |

記述式・論述式 |

| 東大入試オープン |

全2回

記述式・論述式 |

| 京大入試オープン |

全2回

記述式・論述式 |

| 北大入試オープン |

記述式・論述式 |

| 東北大入試オープン |

記述式・論述式 |

| 一橋大入試オープン |

記述式・論述式 |

| 東京科学大入試オープン |

記述式・論述式 |

| 名大入試オープン |

全2回

記述式・論述式 |

| 阪大入試オープン |

記述式・論述式 |

| 神大入試オープン |

記述式・論述式 |

| 九大入試オープン |

記述式・論述式 |

| 早慶レベル模試 |

記述式・論述式 |

※ 河合塾の医進模試は、2021年に廃止されました。

河合塾模試のメリット

全統共通テスト模試、記述模試、プレ共通テストは、「模試ナビ」と呼ばれる学習サポートサービスを利用できます。模試ナビは目標設定から自己採点、成績確認、復習まで網羅しており、わかりやすい解説動画も視聴できます。

ユーザー登録さえすれば、無料で利用可能。成績アップの一助に試してみてください。

駿台主催の模試

駿台模試は、難関〜最難関大学を志望する受験生におすすめです。ただし問題に癖があり難易度が高く、慣れている駿台生のほうが解きやすい傾向があるという意見もあります。心配な場合は河合塾全統模試を組み合わせるとよいでしょう。駿台模試のラインナップと対象学年を、次項でまとめます。

駿台模試のラインナップ

駿台が実施する模試ラインナップは、以下のとおりです。「全〇回」と回数記載のない模試は、1回のみ開催されます。

| 対象学年 |

模試名称 |

備考 |

| 高1 |

高1駿台全国模試 |

全3回 |

| 高1アドバンスト |

Z会・駿台共催 |

| 高2生 |

高2駿台全国模試 |

全3回 |

| 高2アドバンスト |

Z会・駿台共催 |

| 高3生・既卒生 |

駿台全国模試 |

全2回

記述式 |

| 駿台・ベネッセ記述模試 |

記述式 |

| 駿台atama+共通テスト模試 |

マーク式 |

| 駿台・ベネッセ大学入学共通テスト模試 |

全2回

マーク式 |

| 駿台atama+プレ共通テスト |

マーク式 |

| 東大入試実戦模試 |

全2回

駿台・Z会共催 |

| 京大入試実戦模試 |

全2回

駿台・Z会共催 |

| 北大入試実戦模試 |

|

| 東北大入試実戦模試 |

|

| 名大入試実戦模試 |

|

| 阪大入試実戦模試 |

|

| 神戸大入試実戦模試 |

|

| 早大入試プレ |

代ゼミ・駿台共催 |

| 慶大入試プレ |

代ゼミ・駿台共催 |

駿台アドバンストは、駿台とZ会による模試です。Z会も大学受験における通信教材としてはかなり難易度の高いものになりますが、模試のレベルとしては駿台全国模試より難易度は低くなっています(高1・高2対象)。

駿台・ベネッセ模試は、名前のとおり駿台とベネッセによるものになります。基礎問題が多く、難易度はやさしめです。記述式と共通テスト対策マークシート式があります。

駿台atama+学力判定テストは、基礎から標準レベルの、基礎固めのためのテストです。

冠模試は、特に最難関大学を志望する場合は駿台の冠模試を受けることをおすすめします。実際の受験層が多く受けるため、自分の立ち位置がある程度正しく把握できます。

駿台模試のメリット

記述式の駿台模試は、受験生が間違えやすかった箇所や、見落としやすい箇所を具体的に解説した「採点講評」が模試サイトに掲載されます。「なぜ、間違えやすいのか」「出題の狙いは何か」「どう考えれば解けるのか」など、正解にたどり着くために必須の情報が詳しく述べられており、受験生は必見です。

自分の解答と照合し、正答率を高めるための復習に役立ててください。

東進主催の模試

東進は、冠模試が充実しています。河合塾や駿台では同じ大学の冠模試は多くて2回程度ですが、東進は高1〜高3まで、年間12大学のべ69回の『大学別模試』(2025年)を開催しています。東進模試のラインナップを具体的に見てみましょう。

東進模試のラインナップ

東進が実施する模試ラインナップは、以下のとおりです。「全〇回」と回数記載のない模試は、1回のみ開催されます。

| 対象学年 |

模試名称 |

備考 |

| 高1 |

全国統一高校生テスト |

|

| 共通テスト本番レベル模試 |

全4回 |

| 大学合格基礎力判定テスト |

全5回 |

| 本番レベル模試 |

東大、京大、北大、東北大、名大、阪大、九大、東京科学大、一橋大 |

| 高校レベル記述模試 |

全2回 |

| 入試同日体験受験 |

東大、名大、東北大 |

| 入試直近日体験受験 |

京大、九大、一橋大、北大、阪大、東京科学大 |

| 高2生 |

全国統一高校生テスト |

|

| 共通テスト本番レベル模試 |

全4回 |

| 大学合格基礎力判定テスト |

全5回 |

| 本番レベル模試 |

東大、京大、北大、東北大、名大、阪大、九大、東京科学大、一橋大 |

| 高校レベル記述模試 |

全2回 |

| 東大入試同日体験受験 |

|

| 高3生・既卒生 |

全国統一高校生テスト |

|

| 共通テスト本番レベル模試 |

全4回 |

| 大学合格基礎力判定テスト |

全5回 |

| 全国国公立大記述模試 |

全5回 |

| 大学別レベル模試 |

早大・慶大、上理・明青立法中、関関同立、東大、京大、北大、東北大、一橋大、東京科学大、千葉大、名大、阪大、神戸大、広島大、九大 |

| 医学部82大学判定テスト |

全2回 |

※ 大学別本番レベル模試の実施回数は、大学によって異なります。

こうして見ても、東進の模試実施回数や種類は、他の予備校を圧倒します。一定の期間を空けながらの成績推移も把握しやすく、受験生にとって強い味方となってくれるでしょう。

高1・2生向けの模試も充実しています。早い段階から受験を意識した学習に取り組みたい生徒は東進の模試を見てみてください。

東進模試のメリット

東進の模試の中で最大の規模で行われるのは、毎年1月の「共通テスト同日体験受験」です。これは、共通テスト本番の問題を使って、共通テスト本番当日に時間差で受験するもので、実際の共通テストに限りなく近い雰囲気が味わえます。高1・高2生はぜひチャレンジしてみてください。

進研模試/ベネッセ総合学力テスト

原則として学校単位で申し込みます。個人では受験できません。母数は全国約45万人と全国最大規模といえます。

一方、試験の難易度は大手予備校主催の模試と比較すると低めです。受験者層に中堅層が多いことから、例えば河合塾全統模試と比較すると、偏差値は5〜15程度高く出ます(大学の難易度が上がるほど差が顕著になります)。

偏差値の数字を見るのではなく、苦手分野対策に活用し、基礎力アップに役立てましょう。

高校生の大学受験模試に関するQ&A

大学受験模試について、よくある質問をまとめました。

予備校に所属していなくても個人で模試は受けられるの?

受けられます。ただし申し込みは個人で行うことになります。各予備校の「模試申込ページ」をチェックしてください。予備校に所属しているとカリキュラムに模試が組み込まれるため、個人で申し込む手間がかかりません。

なお進研模試のように、学校単位で申し込む(個人では原則申し込めない)ものもあります。河合塾の全統模試は、学校単位でスケジュールに組み込まれているケースが多いようです。学校の予定表も、確認しておきましょう。

模試を受けたらどう活用すればいいですか?

自分がどの科目、単元、問題傾向を苦手としているかを知るための、「苦手・弱点の洗い出し」に使いましょう。模試の結果が戻ってきたら、間違えた問題は必ず解き直し、定着するまで演習を繰り返します。

また模試の結果には、得点や順位、偏差値、志望校合格判定などの情報と共に、試験問題ごとの分析結果が提供されています。判定や偏差値ではなく、設問の分析結果を見直すことが重要です。

(参考)

駿台:駿台模試 返却について

河合塾:全統模試案内 個人成績

なお、偏差値や合格可能性判定はあくまでも参考指標です。気にしすぎる必要はありません。実際に、E判定からでも第一志望大学に合格した生徒さんは多くいますし、A判定を取っていても不合格だった生徒さんもいます。模試の判定よりも、過去問で合格点をコンスタントに取れるかどうかのほうが重要です。

模試によって違う判定結果が出ました。どちらを信じればいいですか?

同じ大学・学部でも、模試ごとに出てくる判定は異なります。これは受験者数の違いや志望者層の偏り、記述式かマークシート式かの違い、浪人生の有利な時期(4月〜7月)かどうか、模試の問題レベルなどさまざまな要因があるため、判定結果が異なるのはある意味当然といえます。

よって、模試の結果は「どちらを信じるか」ではなく、「長期的な自分の偏差値推移の傾向把握」と、「苦手分野の克服ができているかどうかの確認」に使うようにしましょう。

一般的に、偏差値の信頼性は模試を受験する人数と、そこに含まれる受験生のレベルの偏りで異なってきます。例えば「駿台全国模試は問題に癖があり、最難関大学を狙う受験層が多いため、最難関大学に対してはある程度正確に判定が出るが中堅層への判定はそれほど正確ではない」と言われます。

一方、「河合塾全統模試は中堅〜難関大学までの偏差値や合格判定について信頼性が高い」とされることが多いようです。しかし、では最難関大学を狙う生徒が河合塾全統模試を受けないかというとそんなことはありません。むしろ積極的に活用していることが多いです。

重ねてお伝えしますが、模試の偏差値や合格判定はあくまでもひとつの指標です。模試を受けて得られた「自分の立ち位置=志望大学までの距離」を冷静に受け入れ、今後の学習計画のヒントとして活用しましょう。結果だけを見て一喜一憂しても何の実も得られないことを覚えておいてくださいね。

模試はたくさん受けたほうがいいの?

模試はメインの主催予備校を一つに絞り、その模試を継続的に受験して、自分の成績傾向把握に利用します。複数の予備校が主催する模試を毎月、つまみ食いのようにあれこれと受けることは避けましょう。自分の成績が上がっているのか、下がっているのか、弱点がどこかがかえってわかりづらくなります。

どの予備校の模試を受験すれば良いか迷ったら、以下を参考にしてください。

・最難関大学や医学部志望なら→駿台模試

・癖がなく、王道の出題に挑戦するなら→河合塾

・志望大学の傾向に合った模試なら→河合塾/東進の大学別模試

受験する会場を選べますか?在宅でも受験できますか?

模試の受験会場は、申し込みの際に選べることがほとんどです。所属予備校の教室のほか、自宅最寄りの会場、高校から近いところ、志望大学の近くを選ぶなどの方法があります。

なお、希望する会場が満席で選べないケースがあります。模試の申し込みは早めに行いましょう(駿台・河合塾に所属している場合は、各予備校主催の模試がカリキュラムに含まれているので特に手続きなどは必要ありません。希望の受験会場がある場合は所属教室の担当者に相談してください)。

駿台・河合塾の模試は自宅受験も可能です(2025年現在)。自宅受験できる模試を限定する予備校もあるため、注意してください。自宅受験では、模試の目的の一つである「本番の雰囲気や時間配分に慣れること」が達成できないおそれがあります。自宅では時間判定が甘くなりますし、集中力も途切れがちです。緊張感もありません。さしせまった事情がない限り、会場受験をおすすめします。

模試当日、どんな服装で、何を持っていけばいいですか?

模試ではそこまで厳密に服装や持ち物をチェックされるわけではないので、あまり気にする必要はありません。ただし、本番に着ていく服を想定して慣れておくことは大切です。そのため、現役生は制服を着用していくことをおすすめします。

ここで簡単に、本番の大学入試における服装や持ち物について紹介します。

1月に行われる共通テストでは、英語や複雑な漢字・熟語が明記されているもの(服装、文房具、小物など)の持ち込みはカンニング防止の観点から禁止されています。例えばボックスティッシュなども違反とみなされるおそれがあるため、箱から中身のティッシュペーパーだけを抜いたものを持参して机に置くことになっています。

スマートフォンの試験会場への持ち込み・管理については、近年は不正使用される事件が増えているため、募集要項や今後の動向を入試当日までに必ずチェックしてください。

大学ごとに行われる入試(私立大学入学試験、国立大学二次試験など)でも、おおむね共通テストに準じた服装や持ち物と考えればよいでしょう。共通テストについて詳しくは以下のリンク先をご確認ください。また各大学の募集要項は必ず熟読しましょう。

(参考)令和8年度大学入学共通テストQ&A

まとめ

今回は、高校生・大学受験生が模試を受けておきたい理由、模試の形式と種類、代表的な模試の特徴と難易度、志望大学による模試の選び方などについて解説しました。多くの受験生が利用する駿台・河合塾の模試は積極的に利用したいところです。学習計画に無理のない回数を組み込んで、学力アップに活用しましょう。

偏差値や合格判定に惑わされず、自分の実力を上げる手掛かりとして活用することを心掛けてください。何より、模試をたくさん受けても解き直しや弱点の洗い出しをしなければ意味がありません。また自分の志望大学のレベルに合わない模試ばかりを受けることは無駄になるおそれがあります。志望大学の難易度に合った模試を選び、合格までの指標としてうまく使ってくださいね。

記事提供

塾探しの窓口は小・中・高校生向けの塾検索サイト。大手学習塾から地域密着型の個人塾まで全国300以上の学習塾を掲載中です。お子様の成績や受験にお悩みの保護者様に向けて、塾選びの基本知識や家庭学習のコツ、高校受験・大学受験の対策ポイントなど、お役立ち情報を毎月発信しています。毎年のように変化する入試制度、合格を勝ち取るには最新情報や受験ノウハウを得るのは必須。情報源の一つとしてぜひお役立てください。